粒をさぐる・粒でえがく宇宙

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

粒をさぐる・粒でえがく宇宙

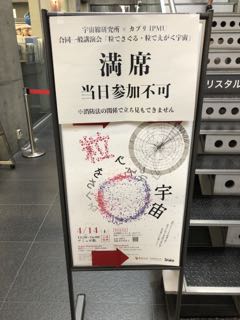

もう、先々週のことになってしまったが、14日の土曜にアミュゼ柏にて、宇宙線研究所とKavli IPMUの合同一般講演会が行われた。応募者が多かったようで、ちょうど先月に抽選に当たったとの連絡があり、非常に嬉しかった。去年もこの時期に合同講演会があり、毎年恒例になっているのかもしれない。

今回は、「粒でさぐる・粒でえがく宇宙」と題して、主に素粒子と宇宙の関係をテーマにした講演会だった。宇宙線研究所からはスーパーカミオカンデの中畑先生、IPMUからは特任助教の白井先生が登壇された。

最初に宇宙線研究所所長の梶田先生からの挨拶。去年は梶田先生の都合がつかなくて、副所長の奥村先生だったが、今回また梶田先生のお話を聴けて、ちょっと興奮気味だった。その中で、この一般講演会は、もともと宇宙線研究所と物性研究所が柏に移転した際、一般の皆さんに広く活動を知ってもらおうと始まったものだという話だった。しかし、世界の最先端の研究者のお話が、無料で聴けるのだから、これほど贅沢な講演会はないのではないだろうか。流石に人気も高いようなので、どうしても抽選になるのだろう。

そういえば、IPMUと物性研究所の合同講演会も聴きに行ったことがあったが、最近物性研究所関係のイベントなどをチェックしていないので、またそうした講演会も行ってみたい。

さて、最初は中畑先生。「超新星ニュートリノ観測の最前線」と題して、星の進化や超新星爆発、元素の生成についてお話をされた。カミオカンデは1983年から観測が始まり、1987年には超新星からのニュートリノを捉えたことで、小柴先生がノーベル賞を受賞されている。3年前にはスーパーカミオカンデの観測で、ニュートリノ振動と呼ばれる現象に対して、梶田先生がノーベル賞を受賞された。カミオカンデは岐阜県にあるのだが、自分の出身県にこのような素晴らしい施設があることが誇らしく感じた。最近では、東海村のJ-PARCと共同で、ニュートリノを用いた実験が行われており、物質と反物質の性質の違いから宇宙に物質が残っている理由を明らかにすることが期待されているようだ。現在住んでいる県と、故郷の県が共同研究を行っているというのはなんともいえない気持ちになる。

さて、超新星爆発について「アハ体験」で爆発がどのように見えるか説明された。こういうのはわかりやすくて面白い。恒星の質量から、最終的にはどうなるかが変わってくるという説明は、割と良く聴くので知識としては知っているが、改めて図を用いたりして説明されると面白くて新しい発見がある。太陽程度の質量だと、惑星状星雲となり、最終的には白色矮星になる。太陽の10倍以上になってくると、超新星爆発を起こして中性子星となる。星の最終的な形態の話では、やはり中性子星やブラックホールの話が面白いが、白色矮星などについてはあまり話題にされたことがないような気がする。一度白色矮星についてじっくり調べてみたい。

元素の生成については、初めのビッグバンで水素やヘリウムなどの軽い元素が出来上がり、星の誕生と進化を経て核融合反応で様々な元素が作られていく。最終的には鉄がもっとも安定な原子核なため、星の中心での元素生成は鉄程度の元素までとなる。それ以上の元素についてはその後の超新星爆発などによって、重い元素が生成されることになる。そういえば、去年の重力波の観測で、中性子星同士の衝突が、希少な元素を作るメカニズムを持っているという話があった。

中畑先生のお話は、楽しくてわかりやすくすぐに時間が終わってしまったように感じた。一つ意外だったのは、昔の超新星の記録というのは東洋の記録がほとんどで、西洋における観測記録というのはないということだ。有名な藤原定家による「明月記」には3つの超新星の記録があるが、こうした記録は西洋人はほとんど残さないらしい。かつては200年くらいに一度という割合でしか観測されなかった超新星爆発だが、天の川銀河のみで現在では30年から50年に一度の割合で観測されるらしい。しかし、それでも回数が少ないので、現代では全宇宙に観測範囲を広げ、数秒に1回の観測を目指しているという。今後のニュートリノ天文学の発展が楽しみだ。カミオカはKAGLAもあるので、重力波とニュートリノを同時観測することで、新しい発見が期待される。

続いて白井先生は、「LHC実験で探る不自然な自然」というなんとも奇妙なお題で素粒子物理の話をされた。不自然な自然ってなんだろうと疑問に思ったが、Naturalnessというキーワードに絡んだ、この講演の目的とゴールでもあったようだ。実験の話がメインかと思ったが、白井先生は現象論を専門にしており、内容は素粒子論だった。Naturalnessというのは、既存の物理と未解明の物理がぶつかるところで発生する不自然な宇宙のことらしい。未解明の物理を既存の物理と矛盾なく整合させるのに、実験が用いられるという内容の話をされたと思う。宇宙を理解するためのアプローチは二つあり、とにかく万物の理論とでも言うべき究極理論を作って理解するのが一つ。現象を見ながら少しづつ理解し、精密化させて行くのがもう一つ。現在素粒子論においてもっとも成功している標準模型は、後者の部類に入るということだ。

順番として

実験 → 現象 → 理論 → 新現象の予言 → 実験 ...

という形で回っていくらしい。素粒子論においては、現状「標準模型」と呼ばれるものが手本としてあり、よほどのことがない限りここから外れたものを見つけるのは難しいらしい。発展の仕方として

時空構造 → 相互作用 → 物質 → パラメーター → 新しい世界

となっていくらしい。この辺ちょっと理解が不十分だった。

ニュートリノの質量などは、この標準模型では説明することができないので、これを超える理論が必要になってくる。ダークマターなどの未解決問題から新物理を発見する際に、まだ見つかってない粒子を発見して、現状の標準模型と矛盾しないような理論体系を作り上げることが必要だという。見つからない粒子というのは、重かったり相互作用が弱いと見つかりにくい。ただ、重い粒子といえども、次世代の加速器で、どのエネルギー帯の粒子が見つかるかはある程度予想されているようだ。

白井先生のお話で印象的だったのは、ヒッグス粒子の質量が不自然であるということだ。これもNaturalnessの問題ということで、現状の質量とされているものは都合よく調整された値のように見えるという。ヒッグス粒子はまだ色々とわからないこともあるが、全ての粒子と相互作用するのではないかと予想されており、新物理に関わる粒子とも相互作用するだろうと言われている。そこで、ヒッグス粒子の量子効果を考えたときに非常に大きな数値となり、ほとんどが相互作用による量子効果でそれが自然だと言えるのかという疑問があるらしい。量子力学では真空は「無」ではなく粒子が生成と消滅を繰り返す場となっている。質量として観測される量は、元の粒子の質量に仮想粒子をまとった量子効果が付加されている。ヒッグス粒子の場合、その途方もなく大きな量子効果をキャンセルしてちょうど今得られているような質量になるように、元の粒子の質量が決められるのか。何かトリックがあるのではないかとの疑問がある。

この辺りの話は、あまり聴いたことがなかったので、一度詳しい内容を調べてみたい。この解決策として、そもそもヒッグスと相互作用するそんな重い粒子は存在しない、あるいはヒッグスは複合粒子であり、素粒子ではない、重い粒子の逆符号の補正をもたらす粒子ではないか、といった考えがあるようだ。ヒッグス粒子は、これからの実験で様々な性質が明らかになっていくだろう。

後、詳しい説明がなかったが「Theta問題」というのが気になった。

最後は中畑先生と白井先生の対談。こちらも陽子崩壊の話や、超弦理論なども話題として上がり、非常に楽しい対談を披露していただけた。いつもの業務から離れて、こうしたアカデミックな話を聴けるのは非常に楽しい。もう少し物理を勉強して、今話題になっている問題などについて行きたいものだ。今回も非常に充実した内容だった。ますます物理が好きになるなあと実感した。

満員御礼(^^)

また来年もあったら行きたいな。

今回は、「粒でさぐる・粒でえがく宇宙」と題して、主に素粒子と宇宙の関係をテーマにした講演会だった。宇宙線研究所からはスーパーカミオカンデの中畑先生、IPMUからは特任助教の白井先生が登壇された。

最初に宇宙線研究所所長の梶田先生からの挨拶。去年は梶田先生の都合がつかなくて、副所長の奥村先生だったが、今回また梶田先生のお話を聴けて、ちょっと興奮気味だった。その中で、この一般講演会は、もともと宇宙線研究所と物性研究所が柏に移転した際、一般の皆さんに広く活動を知ってもらおうと始まったものだという話だった。しかし、世界の最先端の研究者のお話が、無料で聴けるのだから、これほど贅沢な講演会はないのではないだろうか。流石に人気も高いようなので、どうしても抽選になるのだろう。

そういえば、IPMUと物性研究所の合同講演会も聴きに行ったことがあったが、最近物性研究所関係のイベントなどをチェックしていないので、またそうした講演会も行ってみたい。

さて、最初は中畑先生。「超新星ニュートリノ観測の最前線」と題して、星の進化や超新星爆発、元素の生成についてお話をされた。カミオカンデは1983年から観測が始まり、1987年には超新星からのニュートリノを捉えたことで、小柴先生がノーベル賞を受賞されている。3年前にはスーパーカミオカンデの観測で、ニュートリノ振動と呼ばれる現象に対して、梶田先生がノーベル賞を受賞された。カミオカンデは岐阜県にあるのだが、自分の出身県にこのような素晴らしい施設があることが誇らしく感じた。最近では、東海村のJ-PARCと共同で、ニュートリノを用いた実験が行われており、物質と反物質の性質の違いから宇宙に物質が残っている理由を明らかにすることが期待されているようだ。現在住んでいる県と、故郷の県が共同研究を行っているというのはなんともいえない気持ちになる。

さて、超新星爆発について「アハ体験」で爆発がどのように見えるか説明された。こういうのはわかりやすくて面白い。恒星の質量から、最終的にはどうなるかが変わってくるという説明は、割と良く聴くので知識としては知っているが、改めて図を用いたりして説明されると面白くて新しい発見がある。太陽程度の質量だと、惑星状星雲となり、最終的には白色矮星になる。太陽の10倍以上になってくると、超新星爆発を起こして中性子星となる。星の最終的な形態の話では、やはり中性子星やブラックホールの話が面白いが、白色矮星などについてはあまり話題にされたことがないような気がする。一度白色矮星についてじっくり調べてみたい。

元素の生成については、初めのビッグバンで水素やヘリウムなどの軽い元素が出来上がり、星の誕生と進化を経て核融合反応で様々な元素が作られていく。最終的には鉄がもっとも安定な原子核なため、星の中心での元素生成は鉄程度の元素までとなる。それ以上の元素についてはその後の超新星爆発などによって、重い元素が生成されることになる。そういえば、去年の重力波の観測で、中性子星同士の衝突が、希少な元素を作るメカニズムを持っているという話があった。

中畑先生のお話は、楽しくてわかりやすくすぐに時間が終わってしまったように感じた。一つ意外だったのは、昔の超新星の記録というのは東洋の記録がほとんどで、西洋における観測記録というのはないということだ。有名な藤原定家による「明月記」には3つの超新星の記録があるが、こうした記録は西洋人はほとんど残さないらしい。かつては200年くらいに一度という割合でしか観測されなかった超新星爆発だが、天の川銀河のみで現在では30年から50年に一度の割合で観測されるらしい。しかし、それでも回数が少ないので、現代では全宇宙に観測範囲を広げ、数秒に1回の観測を目指しているという。今後のニュートリノ天文学の発展が楽しみだ。カミオカはKAGLAもあるので、重力波とニュートリノを同時観測することで、新しい発見が期待される。

続いて白井先生は、「LHC実験で探る不自然な自然」というなんとも奇妙なお題で素粒子物理の話をされた。不自然な自然ってなんだろうと疑問に思ったが、Naturalnessというキーワードに絡んだ、この講演の目的とゴールでもあったようだ。実験の話がメインかと思ったが、白井先生は現象論を専門にしており、内容は素粒子論だった。Naturalnessというのは、既存の物理と未解明の物理がぶつかるところで発生する不自然な宇宙のことらしい。未解明の物理を既存の物理と矛盾なく整合させるのに、実験が用いられるという内容の話をされたと思う。宇宙を理解するためのアプローチは二つあり、とにかく万物の理論とでも言うべき究極理論を作って理解するのが一つ。現象を見ながら少しづつ理解し、精密化させて行くのがもう一つ。現在素粒子論においてもっとも成功している標準模型は、後者の部類に入るということだ。

順番として

実験 → 現象 → 理論 → 新現象の予言 → 実験 ...

という形で回っていくらしい。素粒子論においては、現状「標準模型」と呼ばれるものが手本としてあり、よほどのことがない限りここから外れたものを見つけるのは難しいらしい。発展の仕方として

時空構造 → 相互作用 → 物質 → パラメーター → 新しい世界

となっていくらしい。この辺ちょっと理解が不十分だった。

ニュートリノの質量などは、この標準模型では説明することができないので、これを超える理論が必要になってくる。ダークマターなどの未解決問題から新物理を発見する際に、まだ見つかってない粒子を発見して、現状の標準模型と矛盾しないような理論体系を作り上げることが必要だという。見つからない粒子というのは、重かったり相互作用が弱いと見つかりにくい。ただ、重い粒子といえども、次世代の加速器で、どのエネルギー帯の粒子が見つかるかはある程度予想されているようだ。

白井先生のお話で印象的だったのは、ヒッグス粒子の質量が不自然であるということだ。これもNaturalnessの問題ということで、現状の質量とされているものは都合よく調整された値のように見えるという。ヒッグス粒子はまだ色々とわからないこともあるが、全ての粒子と相互作用するのではないかと予想されており、新物理に関わる粒子とも相互作用するだろうと言われている。そこで、ヒッグス粒子の量子効果を考えたときに非常に大きな数値となり、ほとんどが相互作用による量子効果でそれが自然だと言えるのかという疑問があるらしい。量子力学では真空は「無」ではなく粒子が生成と消滅を繰り返す場となっている。質量として観測される量は、元の粒子の質量に仮想粒子をまとった量子効果が付加されている。ヒッグス粒子の場合、その途方もなく大きな量子効果をキャンセルしてちょうど今得られているような質量になるように、元の粒子の質量が決められるのか。何かトリックがあるのではないかとの疑問がある。

この辺りの話は、あまり聴いたことがなかったので、一度詳しい内容を調べてみたい。この解決策として、そもそもヒッグスと相互作用するそんな重い粒子は存在しない、あるいはヒッグスは複合粒子であり、素粒子ではない、重い粒子の逆符号の補正をもたらす粒子ではないか、といった考えがあるようだ。ヒッグス粒子は、これからの実験で様々な性質が明らかになっていくだろう。

後、詳しい説明がなかったが「Theta問題」というのが気になった。

最後は中畑先生と白井先生の対談。こちらも陽子崩壊の話や、超弦理論なども話題として上がり、非常に楽しい対談を披露していただけた。いつもの業務から離れて、こうしたアカデミックな話を聴けるのは非常に楽しい。もう少し物理を勉強して、今話題になっている問題などについて行きたいものだ。今回も非常に充実した内容だった。ますます物理が好きになるなあと実感した。

満員御礼(^^)

また来年もあったら行きたいな。

PR

コメント

カレンダー

最新記事

ひとりごと

最新CM

[03/07 アンディ]

プロフィール

HN:

N. Yokoyama

性別:

非公開

自己紹介:

2011年に再就職するも8月には退職し、また出直そうと10月から新しい職場に就職。現在は派遣技術社員として、機械系CAEの業務に従事しています。

とりあえず、ブログはぼちぼちやっていくつもりです。

以前のブログは

http://ameblo.jp/huitre-va/

(2010年12月終了)

(2013年非日常の出来事として再開)

とりあえず、ブログはぼちぼちやっていくつもりです。

以前のブログは

http://ameblo.jp/huitre-va/

(2010年12月終了)

(2013年非日常の出来事として再開)